今回は、ゼンスイというメーカーの「マイクロインフラレッド」という爬虫類飼育用の小型の赤外線保温ライトを購入したので、ご紹介しますね!

ちなみに、商品のラインナップは、保温球のワット数により、20Wと40Wの2種類があります。

今回は、どちらも購入しました!

で・・・

保温球といえば、それを取り付けるクリップスタンドのような灯具が必要になりますが、おいらは同じメーカーのクリップスタンドマイクロンという専用の灯具を持っているので、保温球の単品を購入しましたが・・・

灯具と保温球がセットになった、マイクロンインフラレッドセットという商品も販売されていますので、灯具をお持ちでなければ、セット品を購入されるとよいかと思います。

で・・・

どのような商品か、気になるところですが・・・

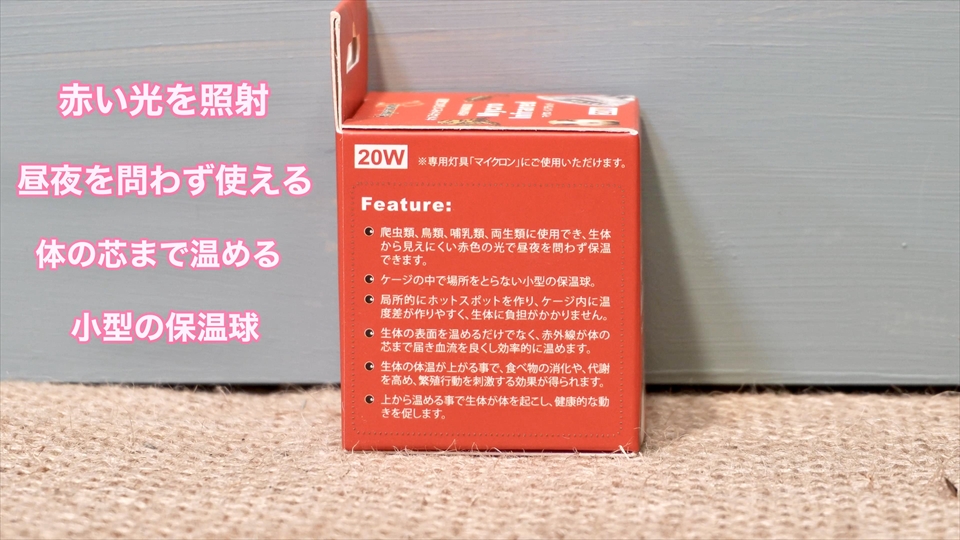

箱に書かれた情報によれば・・・こんな感じです!

適合水槽の目安としては・・・20W・40Wともに、こんな感じです!

ズバリ!小型の飼育ケース用の商品と言えますね!

で・・・電球タイプの赤外線保温球と比べて、スポット温度はどうなのかと言えば・・・

20Wタイプの方は、電球の40W相当で・・・

40Wタイプの方は、電球の60W相当の温度を発するみたいです。

照射距離については・・・最低10cmの照射距離が必要となっています。

電球の寿命は、約1,500時間となっており、一般的な電球タイプの赤外線保温球の寿命とほぼ同じだと言えますね!

で・・・

この保温球の使い方としては、1日の照射時間の目安が12時間となっていますので、

昼行性の生体用としては、バスキングライト消灯後の保温

夜行性の生体用としては、温度が下がりやすい夜間の保温

といった使い方が向いているかと思います。

で・・・

マイクロインフラレッドは、12時間以上の点灯が推奨されていないため、寒い季節にケース内の温度を常に一定に保つような使い方は出来ません。

そのため、保温球を24時間点灯させたい場合は、ケージのサイズや飼育する生体に合わせて、GEXのヒートグローのような、電球タイプの赤外線保温球をチョイスする必要がありますね。

ちなみに、おいらの飼育部屋では、冬の間、夜間の保温のためにマイクロインフラレッドを1日8時間ほど点灯させて使っています。

で・・・

話の流れで、開封シーンの前に商品が度々登場してしまいましたが・・・

ここからは、開封して商品の詳細を見ていきたいと思います。

ちなみに、20Wも40Wも商品の構成は同じですから、20Wの方を開封して進めていきますね!

ということで・・・とりあえず、箱から中身を取り出してみました。

こんな感じのメッチャ小さな保温球が出てきました!

サイズについては、おいら測定となりますが、直径 約50mm 高さ 約54mm 重さ 約35gと言った感じです。

参考までに、GEXのヒートグローという赤外線保温球の50Wと大きさを比べてみましたが、かなり小さいことがお分かり頂けるかと思います。

また、灯具につけた状態で大きさを比べてみましたが、こんな感じでした。

スペースに余裕がない小型水槽にも無理なく取り付けることが出来ますね!

で・・・

灯具に取り付ける部分の規格は、ネジ状のE26という規格ではなく、ヨーロッパ規格のGU10という規格になっています。

このGU10という規格は、他のメーカーでは、ほとんど採用されていないので

冒頭で軽くご紹介した、ゼンスイのマイクロンという灯具を使われるとよいかと思います。

で・・・

発光部分を見てみると、独特の形状の反射板があります。

中央部分が濃い赤色になっていて、赤外線という熱を伝える性質がある赤い光を発します。

まあ、商品の特徴については、こんな感じですが・・・

やはり気になるのは、温める範囲とその温度だと思います。

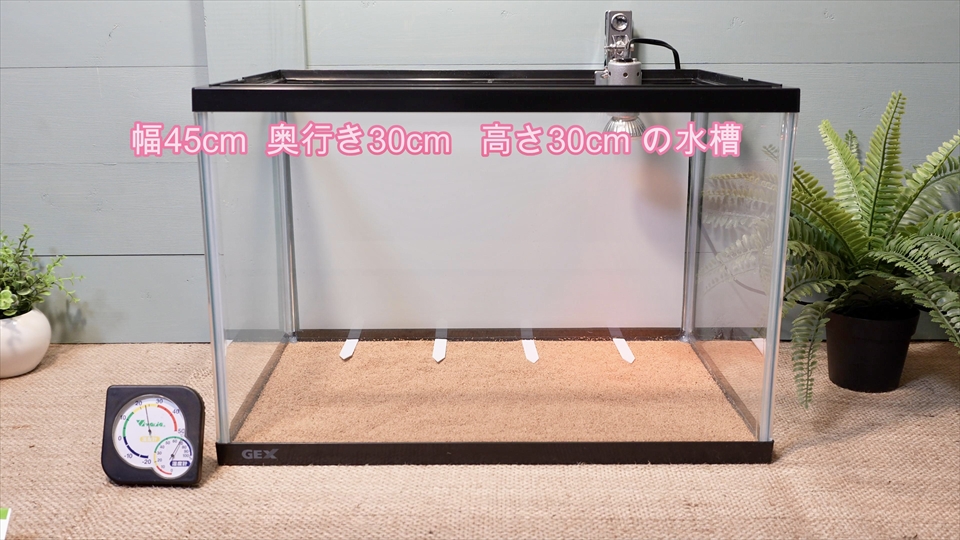

というわけで、マイクロインフラレッドの適合水槽は、幅30cmから45cmとなっていますので・・・

幅45cm 奥行き30cm 高さ30cmの水槽を使って、このようなセットを組んで、照射距離ごとの温度を測ってみることにしました。

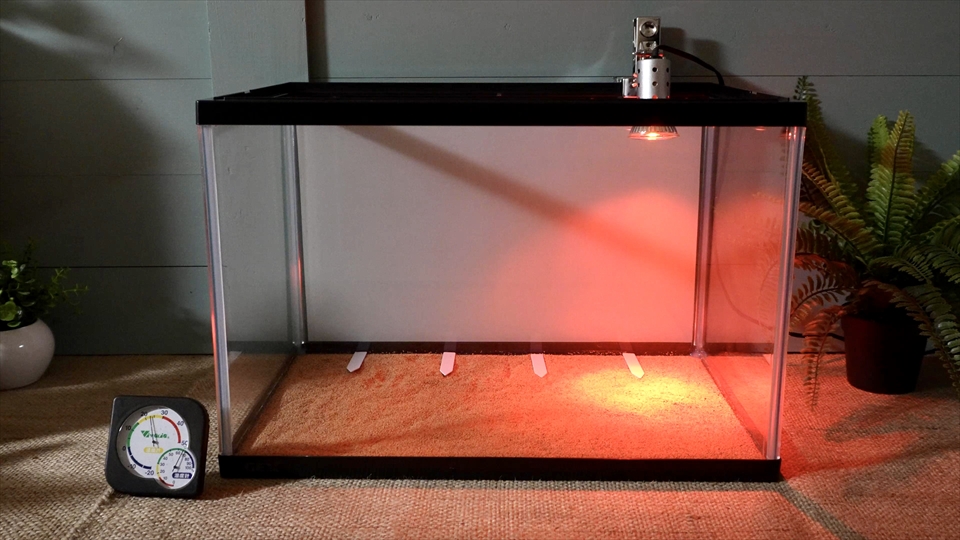

撮影用の照明を暗くすると、ライトの照射範囲が分かりやすくなり、ライト直下に集中して照射していることが分かりますね。

ちなみに、撮影時の室温は23℃で・・・

床材には、カミハタのデザートブレンドクラシックを使っています。

ライトの高さは25cmにしています。

温度を測る箇所は・・・

ライト直下の場所と

ライト直下から10cm離れた場所・・・

20cm離れた場所・・・

そして、30cm離れた場所です。

保温球を点灯して、30分後に温度を測ります・・・

で・・・

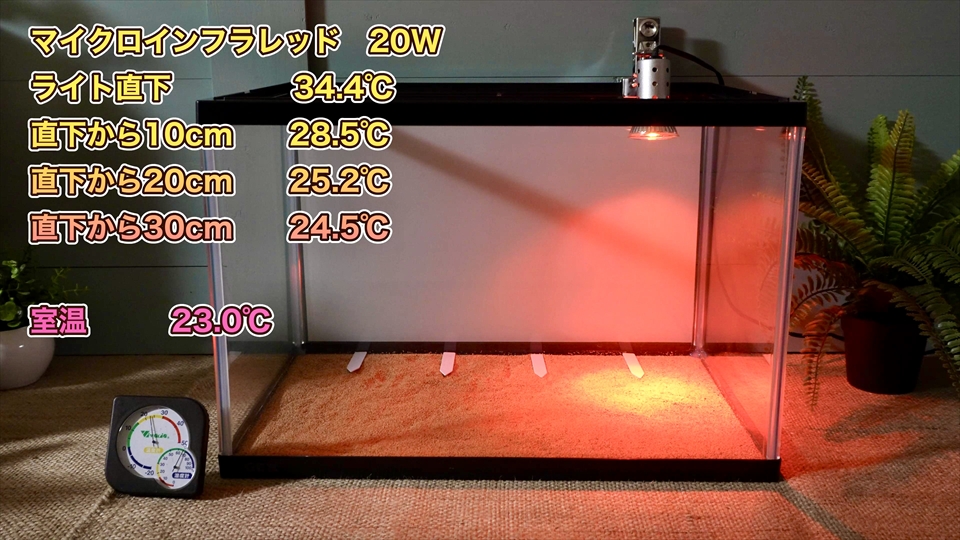

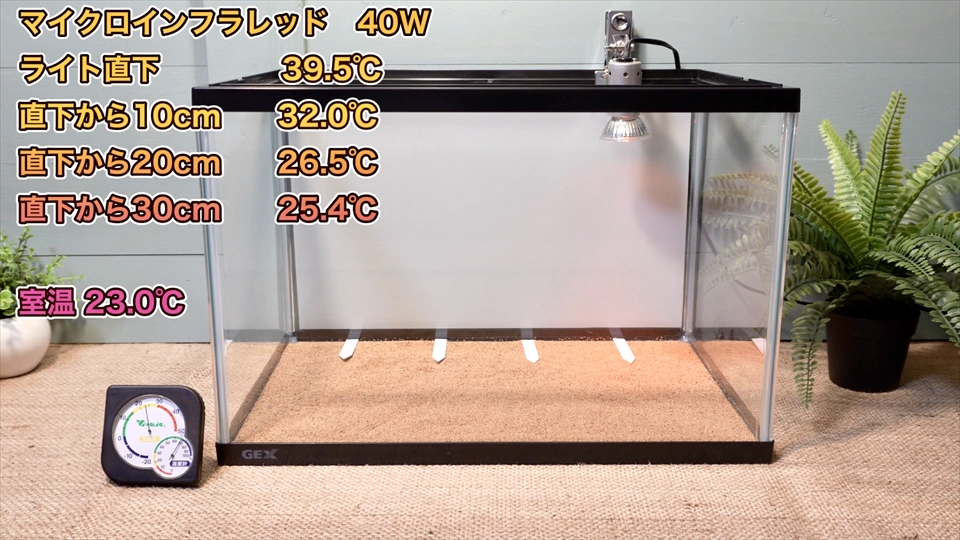

測定する準備が整ったところで、マイクロインフラレッドの20Wから測ってみたところ・・・

結果は、こんな感じでした!

マイクロインフラレッド 20W 室温23℃

ライト直下 34.4℃

直下から10cm 28.5℃

直下から20cm 25.2℃

直下から30cm 24.5℃

ライト直下は、室温より10℃ほど温度が上がっていますが、それ以外の場所の温度は、それほど上がっていません。

もう一度撮影用の照明を暗くして、ライトの照射範囲を見てみると、ライト直下がしっかり照らされていることが分かり、この部分の温度が上がっていることが分かりますね!

ということで、次は、マイクロインフラレッド40Wの測定を行いました!

で・・・結果と言えば、こんな感じでした!

マイクロインフラレッド 40W 室温23℃

ライト直下 39.5℃

直下から10cm 32.0℃

直下から20cm 26.5℃

直下から30cm 25.4℃

20Wの時と同様に、ライト直下の狭い範囲の温度が上がり、それ以外の場所の温度は、それほど上がっていないことが分かりますね!

で・・・

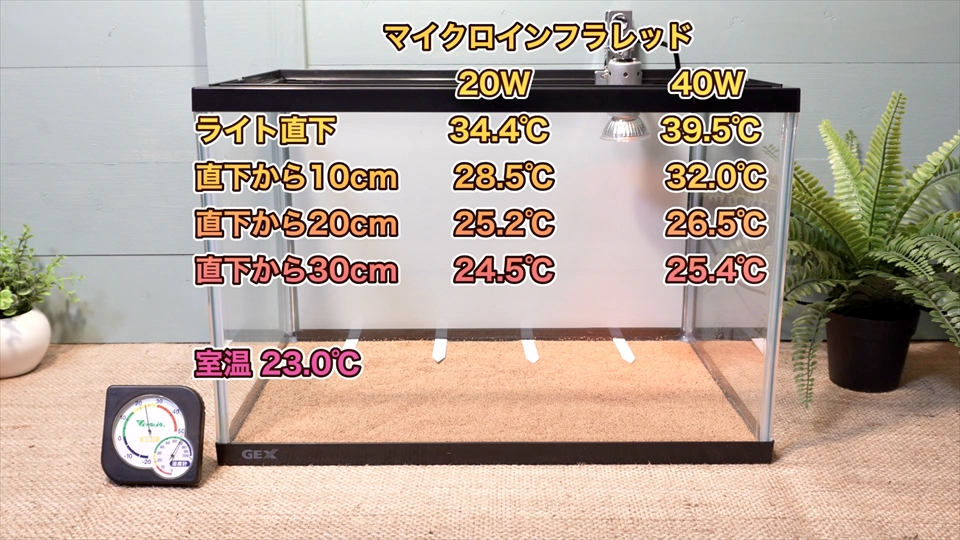

20Wと40Wの測定結果の比較は、こんな感じになります。

どちらのライトを使っても、狭い範囲で温度をしっかり上げてくれるので、温度勾配が作りやすいかと思います。

小型ケースで使うには、とっても使いやすいライトだと言えますね!

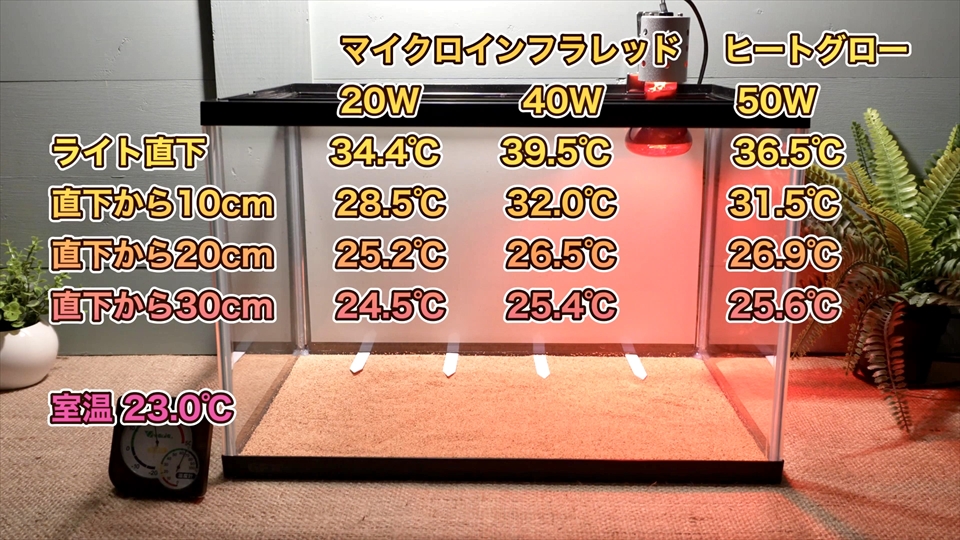

参考までに、こちらは、電球タイプの赤外線保温球であるGEXのヒートグローの50Wになります。

ゼンスイのマイクロインフラレッドのように、ライト直下を集中的に照らすようなことはなく、やや広い範囲をまんべんなく照らす感じですね。

で・・・

マイクロインフラレッドとヒートグローの比較はこんな感じです。

ワット数が小さいマイクロインフラレッドが頑張っているのが分かりますね!

まあ、測定結果については、あくまで、おいら調べということで、よろしくお願いいたします。

最後に、ゼンスイのマイクロインフラレッドについてまとめると・・・

低いワット数で、狙ったスポットをしっかりと温めてくれる、小型ケースに最適な保温球ですが、12時間以上の連続使用ができない点が残念な感じです。

ということで 今回はここまで・・・

今後、大きな変化や気になることが出てきたら記事にしたいと思います。

YouTubeチャンネルでは、動画でご紹介していますので、是非ご参照ください!

⇒ マイクロインフラレッド(小型赤外線保温球) 開封!使い勝手やおすすめポイントを徹底評価&レビュー

以上、チャンネルおさるでした!

バーイ!