おいらの飼育部屋では、色んな生き物を飼育しているので、コオロギや、ショウジョウバエ、デュビア、ワラジムシ(ホソワラジムシ・シロホソワラジムシ)、トビムシ(オオフォルソムトビムシ・シロトビムシ・アヤトビムシ)といった、いわゆる生き餌を自家繁殖でまかなっています。

そんな中から・・・

今回は、エサ用のトビムシを飼育するために、おいらが使っている飼育用品と、飼育環境(培地)のセッティングの様子をご紹介したいと思います。

爆殖・爆増のコツやヒントが隠されているかも知れませんので、よろしくお願いいたします。

で・・・

トビムシは、スプリングテールとも呼ばれ、土壌に生息する、数ミリ程度の大きさの節足動物です。

トビムシという名前から、ハエや蚊のように、翅を使って飛び回る様子をイメージしがちですが、翅はなく、腹部にある、跳躍器という器官を使ってピョンピョンと飛び跳ねることができます。

湿度の高い環境を好み、水分の豊富な土壌・腐葉土・落ち葉の下などで目にすることが出来ます。

日本国内でも、300種を超えるトビムシが確認されていますが、今後も新種が見つかる可能性が高いと言われています。

白色、褐色、緑色など様々な体色のトビムシがいて、体型も、ずんぐりしたタイプや、スマートなタイプ、まるいタイプなど様々です。

食性は、菌類、微生物などを食べる雑食性で、土壌のプランクトンとも呼ばれ、分解者として重要な役割を担っています。

で・・・

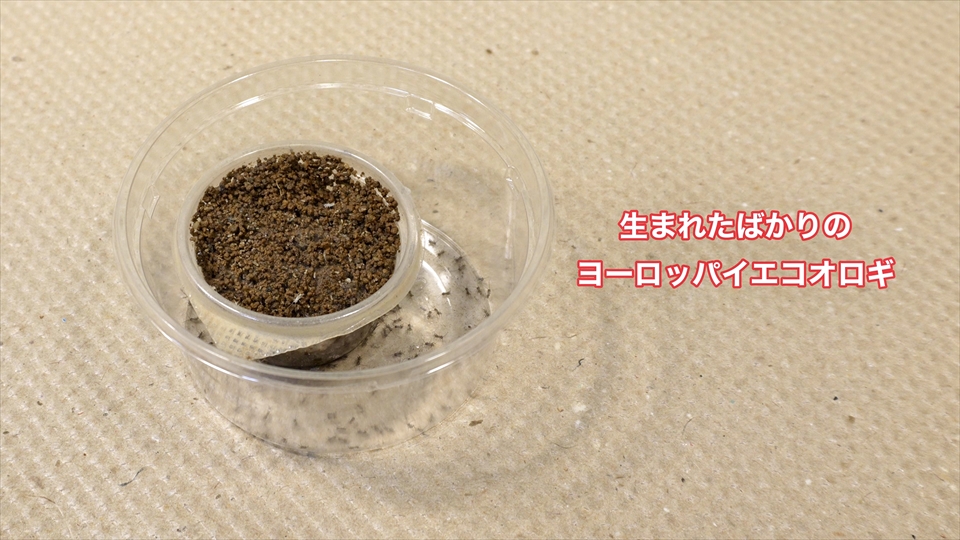

トビムシは、爬虫類や両生類飼育者の間では、生まれたばかりのヨーロッパイエコオロギよりも小さいため・・・

上陸したばかりのヒキガエル、ヤドクガエル、幼体のイモリ、生まれたばかりの極小サイズのヤモリと言った、小さなエサしか食べられない生体のための生き餌としてよく使われます。

入手する方法については、自己採集、ショップでの購入など様々だと思いますが、おいらは、主にヤフオクを利用して入手しています。

とは言っても、トビムシは、購入後にしっかりと管理をしたら、徐々に殖えていき、数か月から数年単位で維持できるので、頻繁に購入しているわけではありません。

ベビーラッシュで足りなくなった時など、ごく稀に、まとまった量を購入する程度です。

そんなわけで、次回も同じ出品者から購入しようと思っていても、おいらが出品者を忘れてしまっていたり、出品者がいなくなっているパターンがほとんどです・・・

で・・・

エサ用のトビムシには、いろんな品種がありますが、自分のところではシロトビムシがよく殖える、とか、自分にはアヤトビムシが合っている・・といった感じで、人それぞれに好みのトビムシがあるようです・・・

まあ、一口にトビムシと言っても品種や産地によって適温などが違ってきますし、飼育者によっても温度をはじめとする飼育環境が異なると思いますので、それに合うトビムシも違ってくるかと思います。

で・・・

おいらのところでは、オオフォルソムトビムシという名前で購入した、やや細長いタイプのトビムシがよく殖えるので、コチラのトビムシをメインにエサ用で殖やしています。

ちなみに、トビムシの多くは、オスが地面に精包という精子の入ったカプセルを置き、メスがそれを拾い上げることで受精が行われますが、オオフォルソムトビムシについては、メスだけで子孫を残すことができる、いわゆる単為生殖を行うので、おいら的に、環境が合えば、他のトビムシよりも速く殖えるのではないかと思います。

で・・・トビムシの飼育環境については、温度と湿度が大切になるかと思います。

まあ、湿度については、ほとんどのトビムシが、しっかりと床材を湿らせておけば何とかなる感じですが・・・

温度については、一般的に高温に弱いと言われていますが、種類や産地によっても適温が異なる感じなので、購入される場合は、販売者に、そのトビムシの適温を確認の上、ご自身の飼育環境にあったトビムシをチョイスされると、よく殖えるかと思います。

ちなみに、おいらの飼育部屋は、通年25℃前後をキープしていますが、現在メインで管理しているオオフォルソムトビムシのほか、シロトビムシやアヤトビムシも普通に爆殖する感じです。

高温に弱いとされるトビムシですが、最近では、32℃前後でもよく殖える高温耐性のトビムシも販売されていてますので、お部屋の温度が高めな方は、高温耐性のトビムシをチョイスされるとよいかと思います。

と・・・

前置きが長くなりましたが・・・

ここからは、エサ用のトビムシを飼育するために、おいらが使用している飼育用品をご紹介します!

まず、土壌で生息する生き物ということで、床材が必要になります。

用心深いおいらの場合・・・

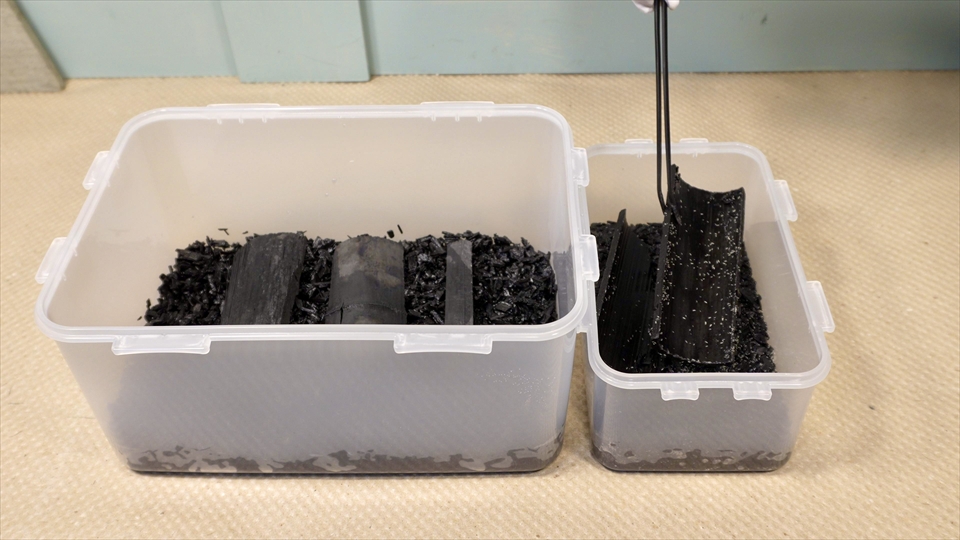

全滅が怖いので、こんな感じで複数の飼育容器に分けて管理していますが・・・

床材は、竹を燃やして炭化させた竹炭や、粒状の活性炭といった炭系のものを使ったり・・・

パームマットやココピートといったヤシガラ系のものを使ったりと様々です。

最近では、スプリングテールクレイ(springtail clay)という、主に海外のトビムシ飼育者が使っている、カルシウムや微量元素などを含んだ粘土状の床材(粘土培地)を使ったりもしています。

で・・・

どの床材が、管理がしやすく、よく殖えるかと言えば・・・

おいら的に、保湿性が良い床材であれば、どれも同じように、管理がしやすく、よく殖えるので、色んなタイプで楽しみながらやっている感じです。

で・・・

今回は、床材に竹炭を使った大き目サイズの飼育容器を、新しく作りたいので、ここからは、竹炭を使うということで話を進めたいと思います。

ちなみに・・・

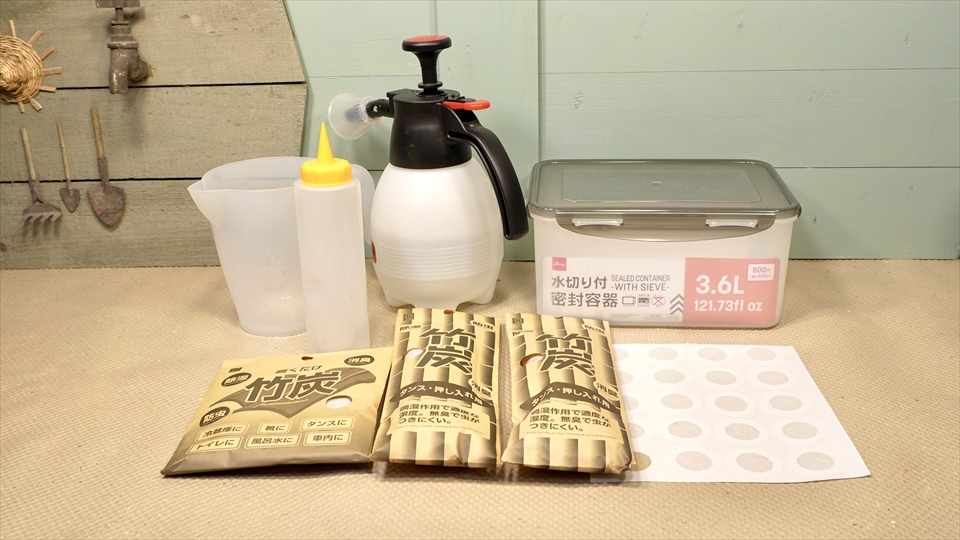

おいらがいつも利用するダイソーには、2種類の竹炭が売っていて、細長い袋のものがクラッシュタイプの竹炭で、正方形の袋のものが板状の竹炭なので、両方を購入しました。

ただし、クラッシュタイプの竹炭は、粒が均一ではなく、細かなカスも多いので、気になる方は、別のお店やネットショップで、粒のそろった竹炭か活性炭を購入されるとよいかと思います。

続いて、飼育容器ですが、おいら的に、トビムシが逃げだすことが出来ず、かつ、外部からダニやコバエなどが混入しない容器が必要だと思います。

そのため、おいらのところでは、キッチン用品売り場で売っている密封容器を愛用しています。

で・・・密封容器の容量はいくつかありますが、今回は、3.6リットルのものを使いました。

ちなみに、キッチン用品として販売されている食品保存用の容器の多くは、加工がしやすいうえに、電子レンジで加熱ができるので、床材に潜んだ害虫の加熱駆除ができ、重宝しています!

で・・・

飼育容器の空気穴については・・・

2日から3日おきに、エサを与えるためにケースを開けていたら、空気の入れ替えが出来るため無くても大丈夫かと思いますが・・・

用心深いおいらは、ドリルで適当に空気穴を開けて・・・

カブトムシの飼育でおなじみのメッシュタイプのシールを貼っています。

ちなみに、この飼育容器は、3年ぐらい使っていて、時々、トビムシがヤバいくらいに殖えることもありますが、窒息死などの事故は未だ経験していません・・・

で・・・

その他の飼育用品と言えば・・・

床材を湿らすための、霧吹きや、給水カップ、フレンチボトルといったものがあれば便利かと思います。

まあ、おいらが使っている飼育用品については、こんな感じですが・・・

ここからは、飼育環境のセッティングのようすをお届けしますね!

ということで

まずは、よく洗った、密封容器を用意しました。

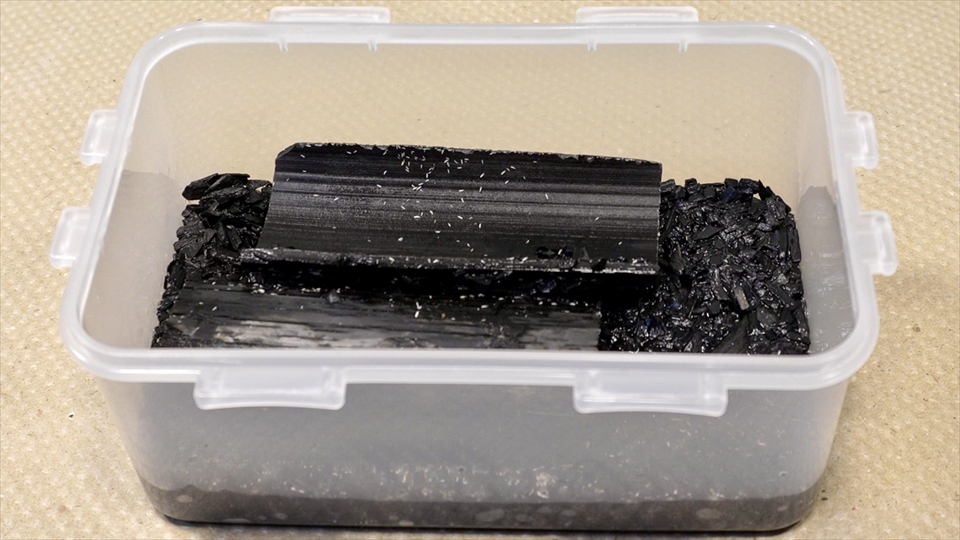

そして、床材にするためのクラッシュタイプの竹炭2袋分をよく洗い・・・

密封容器の底に敷きました。

床材の厚みで言えば、約1cmといった感じです。

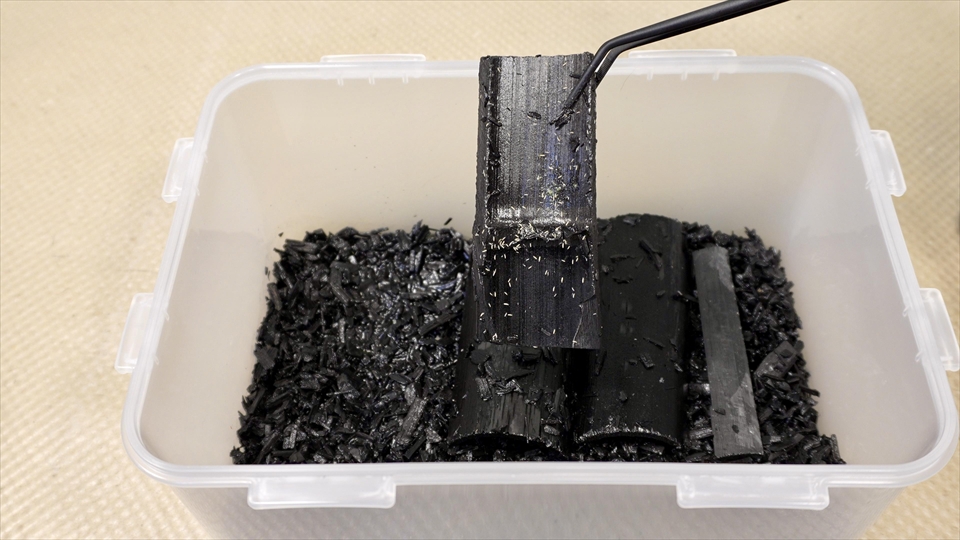

そして、板状の竹炭をよく水で洗い・・・

床材の上に、適当にならべました。

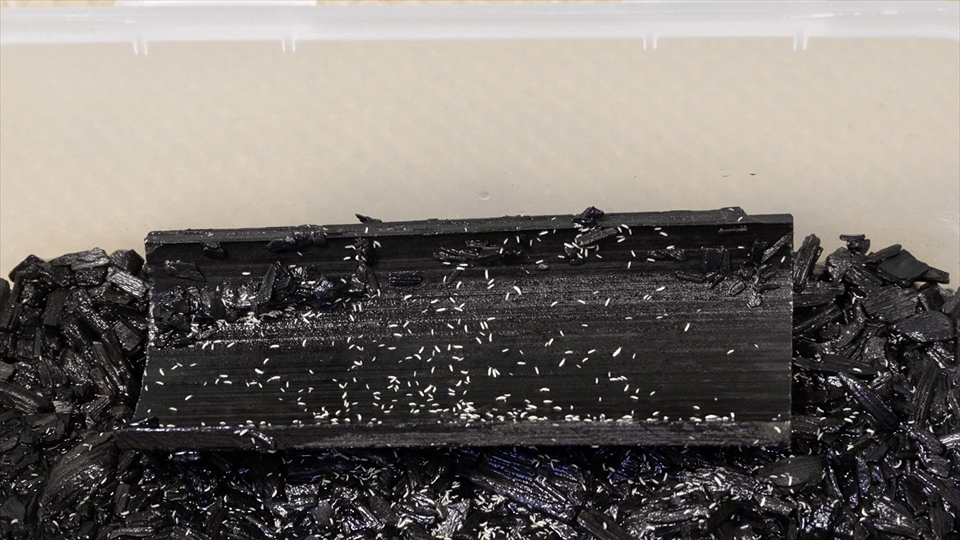

この板状の竹炭は、おいらの場合は、トビムシのエサ場としても利用しますし、この上でウロウロしているトビムシを、竹炭ごと他のケースに移動させるために使っています。

そして、床材の厚みの、半分ほどに、水を注ぎました。

トビムシは乾燥に弱いので、竹炭飼育の場合は、今後、この水の量をキープするような感じです!

ちなみに、トビムシは水に浮くので、溺れる心配はありません。

ということで、

簡単ではございますが、これで飼育環境は完成です!

早速、トビムシちゃんを、これまで飼育してきた飼育容器から新しい飼育容器に、板状の竹炭ごと移動させました。

で・・・

繁殖にオスとメスが必要なタイプのトビムシは、飼育密度を高くしたほうが出会いの機会が多くなり、殖えるスピードが速くなるかと思いますが・・・

おいらのところのトビムシちゃんは、単為生殖ということでメスだけで増え、しかも、なかなかのスピードで増えるので、新居への入居者は、少な目にしています・・・

で・・・

エサについては、チャームさんのネットショップで購入した「トビムシのエサ」や・・・

茨城県のスプリングテイルズさんのネットショップで購入した、トビムシがよく殖えると評判の「シロトビムシのえさ」・・・

そして、キッチンの食品庫からこっそり調達した、「ドライイースト」などを与えています。

ちなみに、ドライイーストは、パンの発酵を助ける酵母を乾燥させて粉末にしたものです。

まあ、トビムシのエサはネットで探せば沢山あるので、色々と試しながら使っている感じです。

ということで、今回は、スプリングテイルズさんのネットショップで購入した「シロトビムシのえさ」を与えておきました。

そして、フタをして、しばらく放置です!

エサの与え方としては、おいらの場合は、1回に2日から3日ほどで無くなるくらいの量を与え、エサが無くなる頃に次のエサを与えるような感じです。

おいら的に、エサ切れを起こすと、なかなか殖えない感じなので、エサ切れをしないように心がけています。

特に長期間のエサ切れは、トビムシ自体の数が減るので要注意かと・・・

ちなみに、エサを与えすぎたときなどは、カビが生えることもありますが、もともとカビや菌類を食べる生き物なので、そのまま放置しています。

ちなみに、今回のような竹炭飼育の場合は、エサを与える時に、水の量を確認し、床材の半分ほどに水がある状態をキープするだけなので管理も楽かと思います。

で・・・

トビムシを飼育する生体にエサとして与える際は、そのまま与えることもありますし・・・

必要に応じて、カルシウムやビタミンなどを振り掛けて与えることもあります。

とまあ、こんな感じです。

で・・・

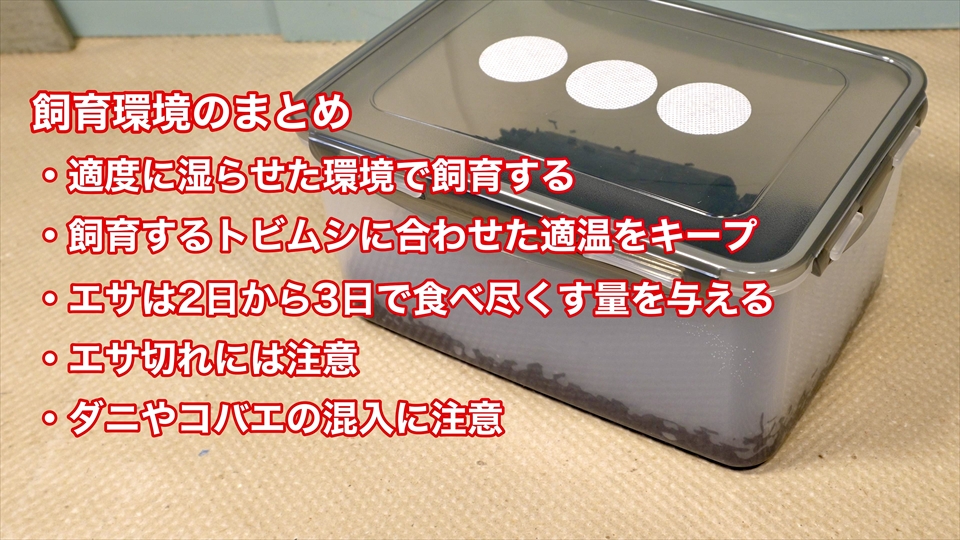

おいら的に、トビムシの飼育環境についてまとめると・・・

・適度に湿らせた環境で飼育する

・飼育するトビムシに合わせた適温をキープする

・エサは2日から3日で食べつくす量を与える

・エサ切れには注意

・ダニやコバエの混入に注意

みたいな感じです。

まあ、色んな生体を飼育していると、それぞれの生体に合ったエサの確保が必要になります。

飼育している大切なペットのために、これからも、しっかりと生き餌の管理をしていきたいと思います。

ということで、今回はここまで・・・

YouTubeチャンネルでは、動画でご紹介していますので、是非ご参照ください!

⇒ 爆殖!トビムシの飼い方・殖やし方・飼育用品・飼育環境・エサについてまとめました

以上、チャンネルおさるでした!

バーイ!