今回は、おいらのお友達が、ご自宅の敷地にある水たまりで自然繁殖しているニホンヒキガエルのオタマジャクシをおすそ分けしてくれたので、上陸直後の飼育までの様子をダイジェスト的にお届けしたいと思います。

で・・・

おいらのお友達的に、オタマジャクシの「足(後肢)」が生えるのは、まだ先のことだと のんびり構えていたら、いつの間にか、「足(後肢)」が生えた個体だらけになっていたみたいで・・・

上陸が始まる前に、慌てておいらのところに持ってきてくれたとのことでした。

なので・・・

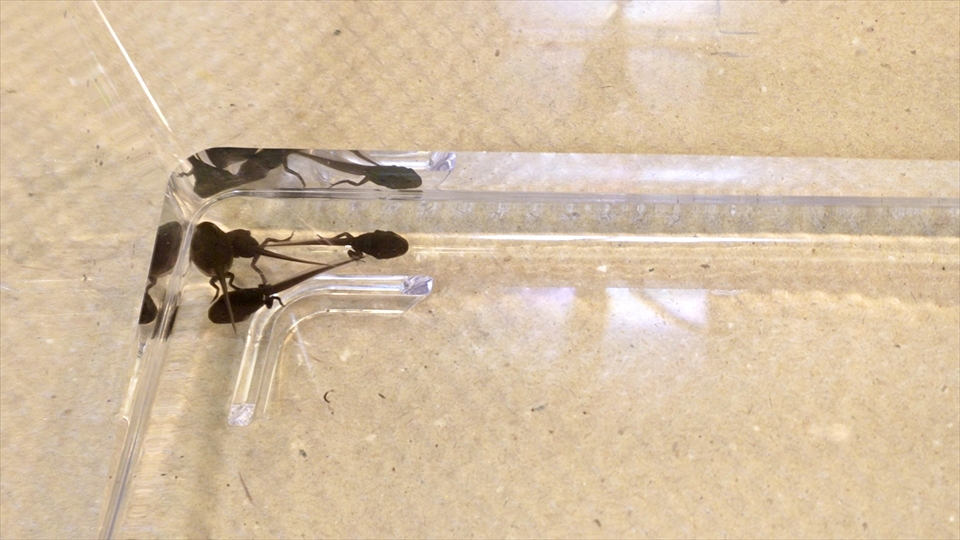

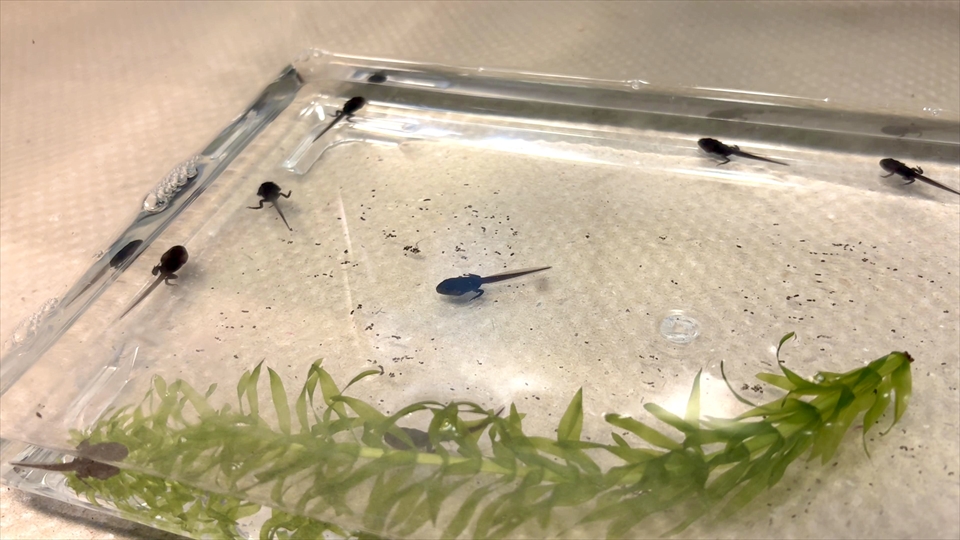

お迎えした時には、こんな感じで、既に「足(後肢)」が生えていて、いつ 「手(前肢)」が生えてきてもおかしくない状態でした!

ていうか・・・おいらが気付かないないだけで、既に「手(前肢)」が生えている子がいるかも・・・といった感じです。

ちなみに、オタマジャクシは最初に「足(後肢)」が生え、次に「手(前肢)」が生えてきます・・・

で・・・

ニホンヒキガエルは、西日本に広く分布していて、民家の周辺、農耕地、公園、草原、雑木林、森林、山地などの幅広い環境に適応しています。

カエルと言えば、水辺で暮らしているイメージですが・・・

ニホンヒキガエルは、繁殖期以外はあまり水に入らないので、水辺から遠く離れたところでも生きることができます。

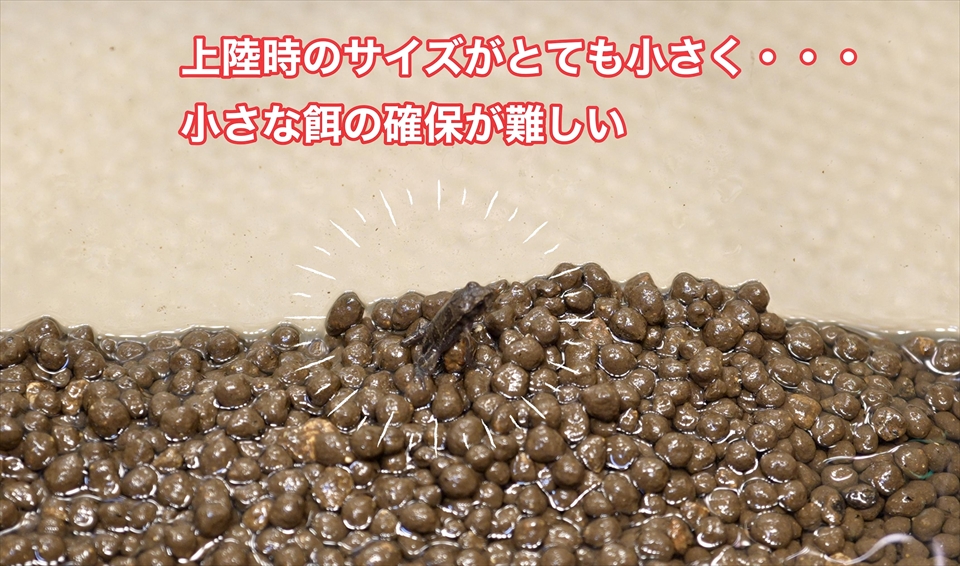

また、水たまりのように、限られた期間しか存在しない水場でも繁殖できるように、オタマジャクシのサイズが小さく、加えて、オタマジャクシの期間が短いという特徴があります。

これはすなわち、成体の大きさが10cmほどの大柄のカエルでありながら、上陸した時のカエルのサイズが5mmから8mm前後と小さいことにつながり、飼育する際の、小さな生き餌の確保の難しさにもつながっています・・・

で・・・

上陸後の食性は動物食で、上陸直後は口に入るサイズの小さな昆虫を食べ、成長してからは、昆虫のほか、ミミズやムカデなども食べます。

夜行性で、昼間は、ほぼ岩かげや倒木のかげに隠れていますが、雨の日には昼間でも姿を現すことがあります。

で・・・

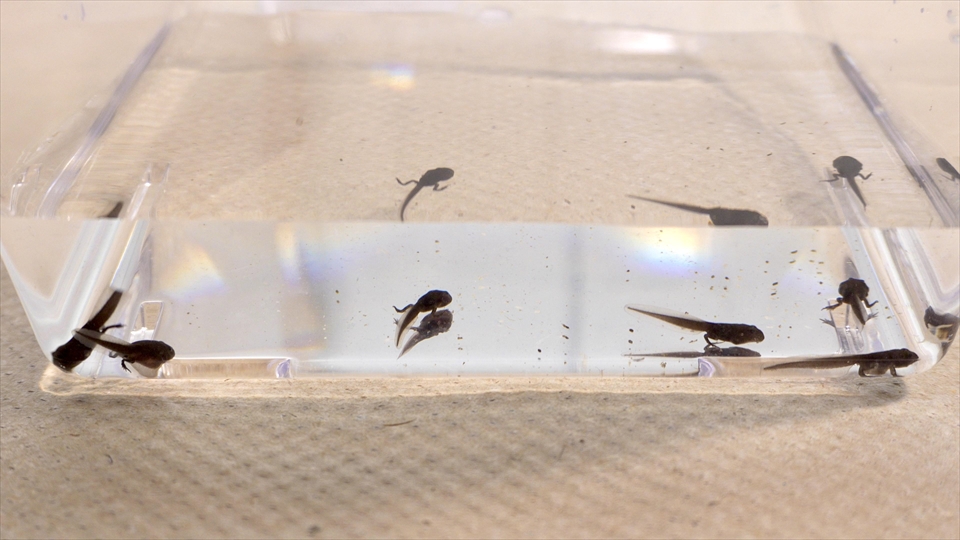

おいらのところの、オタマジャクシの飼育環境としては、水位を低めにして管理しました。

それと・・・

水質安定と、植物性のエサを供給するために、アナカリスという水草を入れたりもしましたが、ツンツンつつくだけでなく、水草のかげに隠れて、仲良くマッタリしていましたので、入れてあげるとよいかと思います。

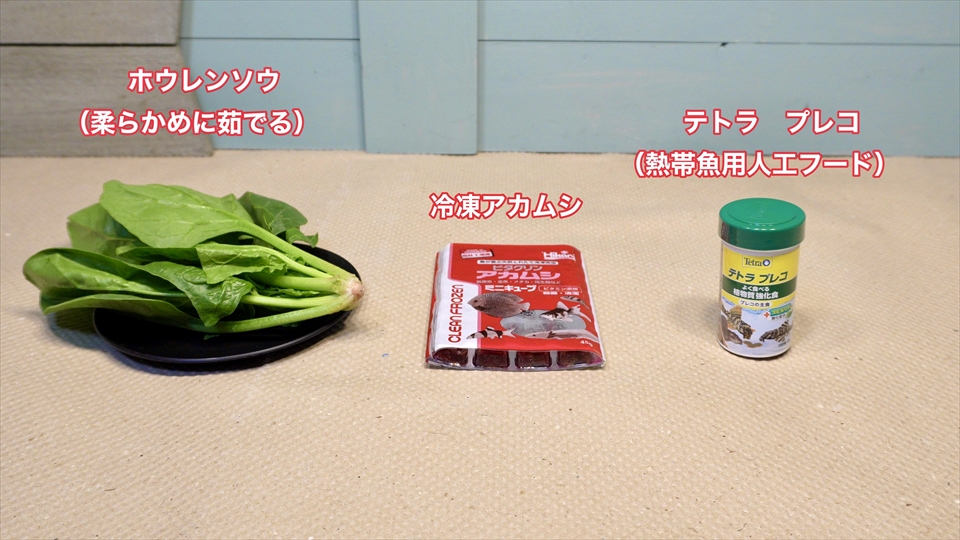

エサについては、オタマジャクシを大きく育てたほうが、上陸時のサイズが大きくなり、カエルを育てやすいと思ったので、柔らかめに茹でたホウレンソウ(又は冷凍のほうれん草)や、冷凍のアカムシの他、テトラのプレコという人工フードを食べるだけ与えた感じです・・・・

で・・・エサを沢山与えると、水の汚れが気になりますが、

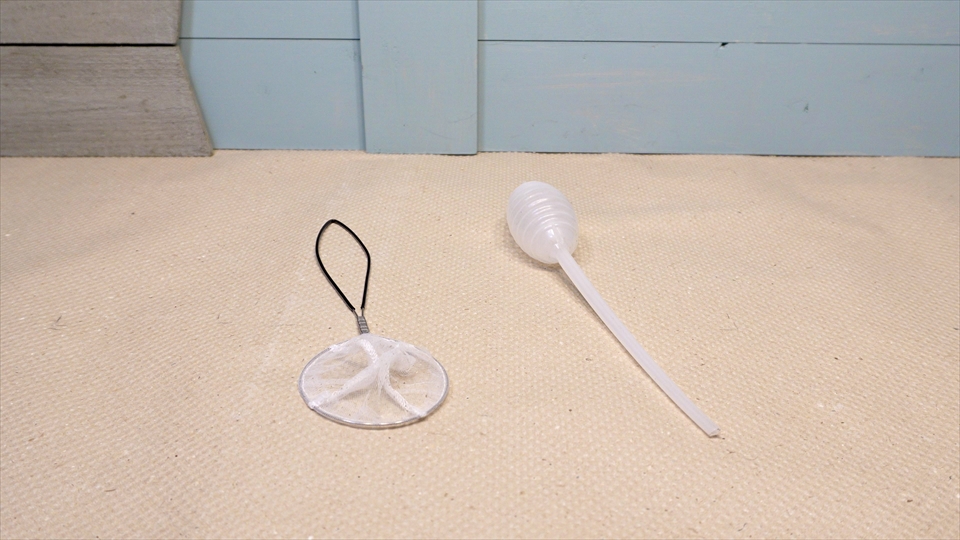

おいらのところでは、エサの残りやフンと言った目立つゴミは、目の細かな網やスポイトで気付いたときにこまめに取り除きました。

そのうえで、一度に全ての水を換えるのではなく、汲み置きして塩素を抜いた水道水を使って、3分の1から半分くらいの量を、汚れが気になる前の早めのタイミングで交換するようにしました。

余談ですが、オタマジャクシを過密な状態で飼育すると、水質が急激に悪化して全滅する可能性が高まるので、少なめの数での飼育をおすすめします・・・

まあ、オタマジャクシの管理についてはこんな感じですが・・・

屋外よりも、日中で5℃、夜間だと10℃近くも温度が高い、常時25℃に保たれたおいらの飼育部屋に、いきなり連れてこられたからでしょうか・・・

既に手(前肢)が生えてきた個体もチラホラと確認できて、おいら的に、思ったより早く上陸の日を迎えそうな感じでした。

と、ここで・・・

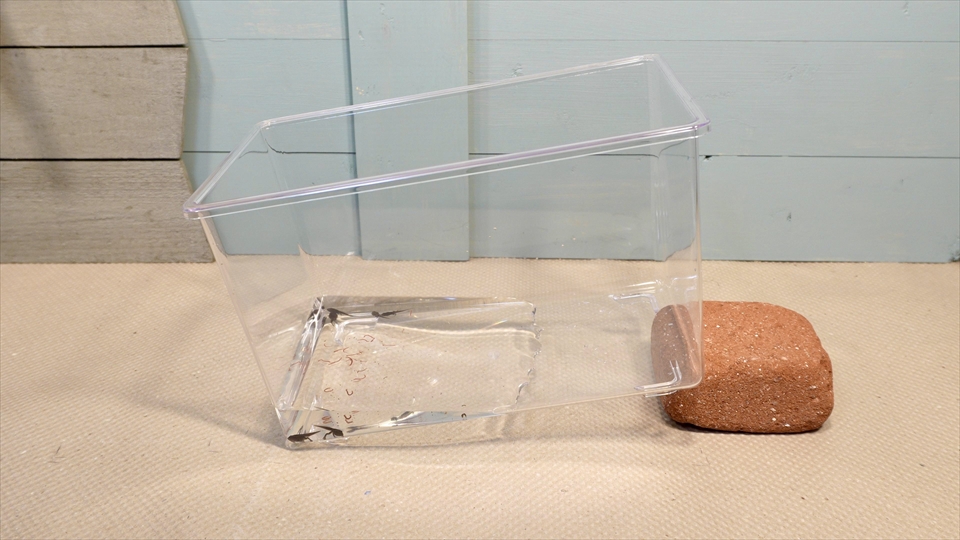

急にお出かけしなければならなくなったので、いつ上陸してもいいように、飼育ケースを傾けて、陸地っぽい感じにしました。

そして、壁をよじ登って脱走しないように、しっかりフタをしてお出かけしました。

で・・・

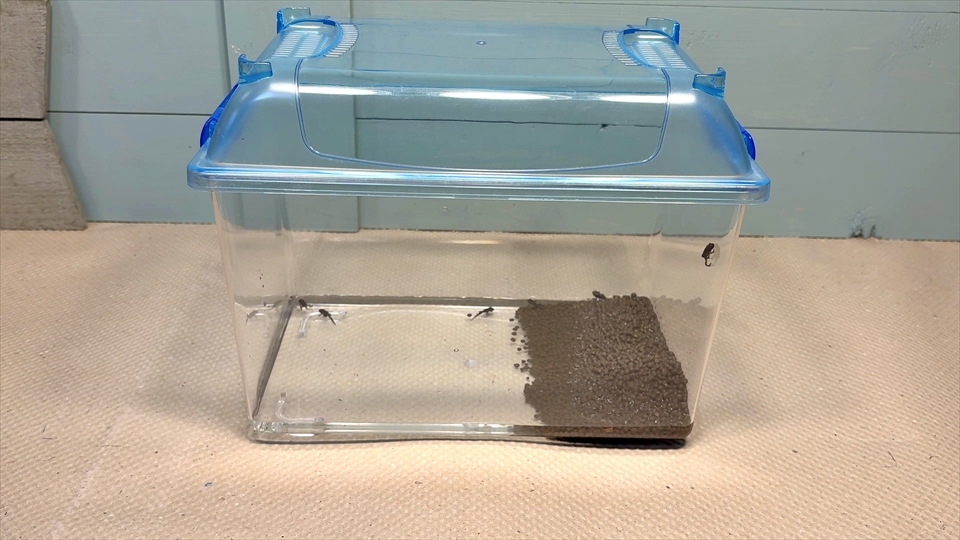

5時間ほど経過して、おいらが帰ったときには、既に上陸している個体がいました。

他に今にも上陸しそうな個体が確認できたので・・・

ソイルで簡単な陸地を作ってあげたところ・・・

次々上陸してくれました。

で・・・

気付いたときには、尻尾が無くなっていて、壁登りに夢中のようでした!

上陸後の管理としては、乾燥のし過ぎが心配なので、湿らせたソイルを薄めに敷いて管理しました。

使っているソイルは、たまたま丁度良い量が残っていた、エキゾテラのデザートソイルですが、おいら的に特に銘柄的なこだわりはありません・・・

で・・・

尻尾が無くなったら、エサを食べ始めるので

エサの準備が必要になります・・・

おいらの飼育部屋では・・・

シロトビムシ・アヤトビムシ・オオフォルソムトビムシといった各種トビムシ

トリニドショウジョウバエやキイロショウジョウバエといった、大小のショウジョウバエ

生まれたばかりのコオロギといった、極小サイズの生餌を常に管理していますが・・・・

上陸したばかりのヒキガエルちゃんがの口に入るサイズと言えば、トビムシしかいないので、最初に与えるエサはトビムシにしました。

こんな感じで、素焼きの器をセットして、その中に水を含ませたヤシガラを入れたエサ場を作って、エサ場にトビムシを入れています。

で・・・ヒキガエルちゃん達は、エサ場から外に出てお散歩しているトビムシをパクパク食べる感じです!

用心深いおいら的に、トビムシがエサ場やケース内を常にウロウロしている状態にして、ヒキガエルがいつでも食べられるようにしてあげています。

ちなみに、トビムシは水に浮くので、ヤシガラやソイルの間に隠れてしまったときは、少し水を注ぐことで表面に追い出すことができます!

で・・

トビムシを食べて成長し、やや大き目のエサが食べられるようになら、生まれたばかりのヨーロッパイエコオロギを与える予定です。

ちなみに、ヒキガエルはアブラムシもよく食べるとのことですが、おいら的に、アブラムシが苦手なので与えたことはありません・・・

まあこんな感じで、成長に応じて、エサを大きくしながら育てあげようかと思います。

ということで・・・

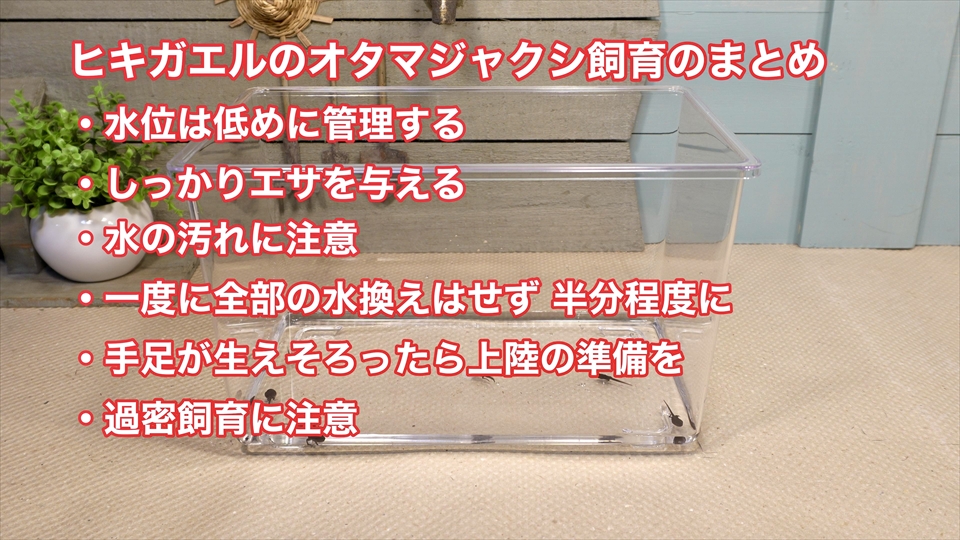

おいら的に、オタマジャクシの飼育についてまとめると

・水位は低めに管理する

・しっかりエサを与える

・水の汚れに注意

・一度に全部の水換えはせず、半分程度に

・手足が生えそろったら上陸の準備を

・過密飼育に注意

みたいな感じです!

あと・・・水草を入れてあげるとさらに良いかと・・・

で・・・

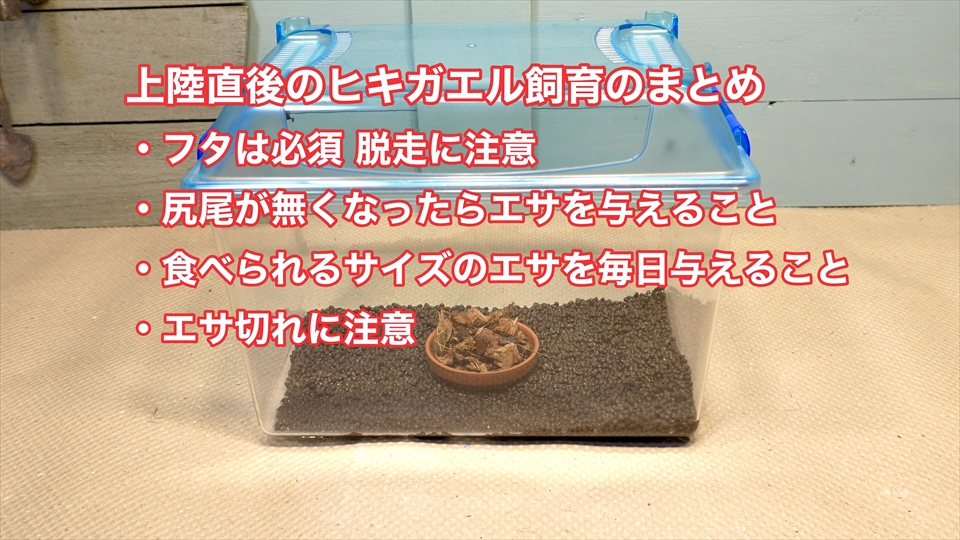

おいら的に、上陸直後のヒキガエルの飼育についてまとめると

・フタは必須、脱走に注意

・尻尾が無くなったらエサを与えること

・食べられるサイズのエサを毎日与えること

・エサ切れに注意

と、まあこんな感じです!

上陸したてのヒキガエルは、とっても小さいため、手を抜くことが出来ませんが・・・

しっかりと観察しながら対応して、立派に育てあげたいと思います

ということで、今回はここまで・・・

今後、大きな変化や気になることが出てきたら記事にしたいと思います。

【後日追記】

この記事を書いた2か月後、上陸して安心サイズに育った頃にまとめた記事もございます。

ぜひご参照ください!

⇒ 【飼育の極意】ヒキガエルのオタマジャクシを上陸させて安心サイズに育てあげるまでの飼育記録

YouTubeチャンネルでは、動画でご紹介していますので、是非ご参照ください!

⇒ ヒキガエル上陸!オタマジャクシからカエルまでの記録・飼い方・飼育環境・エサについてまとめました

以上、チャンネルおさるでした!

バーイ!