今回は、ミヤコヒキガエルを飼育するために、おいらが使っている飼育用品と飼育環境のセッティングの様子をご紹介したいと思います。

で・・・

ミヤコヒキガエルは、その名のとおり、宮古島という南の島に生息しているカエルさんで、宮古島の固有種です。

南大東島や北大東島にも生息していますが、宮古島から害虫駆除のために持ち込まれたものになります。

ペットとして広く流通しているミヤコヒキガエルですが、宮古島に生息しているミヤコヒキガエルは、宮古島市の自然環境保全条例によって、捕獲が禁止されています。

そのため、ペットとして流通している個体は、ブリーダーによる繁殖個体を除き、南大東島のような宮古島以外で捕獲された個体になります。

ちなみに、おいらのところのミヤコヒキガエルは、南大東島からやって来た個体です!

で・・・

全長は、6cmから12cmほどで、オスよりもメスのほうがやや大きくなります。

オスとメスの見分け方(雌雄判別)としては・・・

オスは、脇のところを掴むと「キュッキュッ」といった感じの鳴き声を発します。

これは、「リリースコール」といって、繁殖期に他のオスに抱き付かれた時に、「おいおい!離してくれ!オレも男だよ!」と相手に伝えるためだと言われています。

また、オスの前足(前肢)の指には「抱きダコ」とか、「婚姻瘤(こんいんりゅう)」とか言われる黒っぽいふくらみがあり・・・

メスに抱きついたときに、引き離されないようにするための、滑り止めのような役割があると言われています。

ほかにも・・・

頭の形と鼻先の角度、体の色、前足の太さ、イボの数などでオスとメスを見分ける、ハイレベルなマニアさんもいらっしゃいますが、おいら的にそのレベルには達していません・・・

で・・・

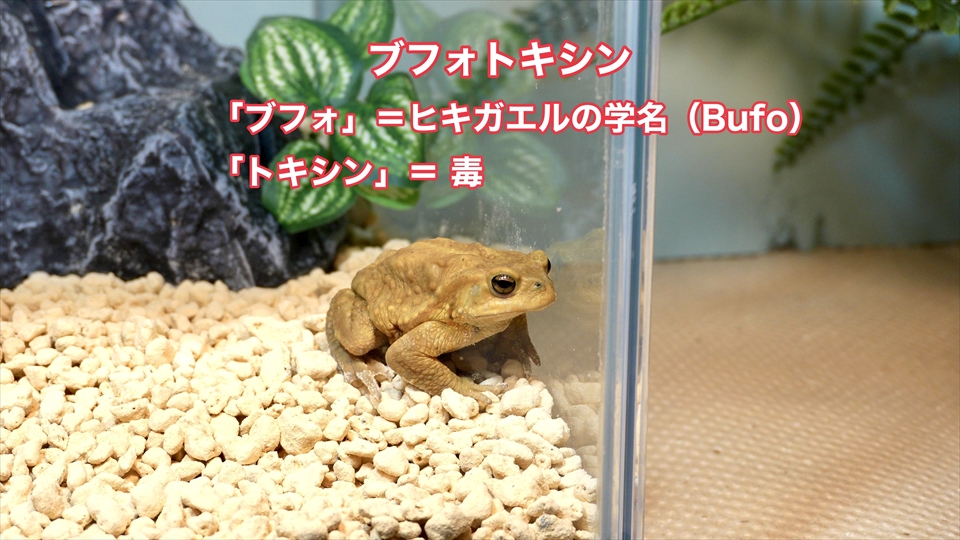

ヒキガエルと言えば、毒があることが知られていますが、ミヤコヒキガエルも例外ではありません。

外敵から身を守るために、耳の後ろや皮膚の毒腺から、「ブフォトキシン」という、強力な神経毒を分泌します。

ただ、飼育下では、よほどのことが無い限り毒を分泌することはないらしく、おいらは、危険を感じたことはありません。

日頃から愛情をもって接し、むやみに刺激するようなことをしなければ、それほど心配することは無いかと思います。

まあ、おいら的には、直接触るのは避け、カエルを触る際は、使い捨てのビニール手袋を使用するようにしています・・・

ちなみに、ブフォトキシンという毒の「ブフォ」はヒキガエルの学名「Bufo」のことで、「トキシン」は毒を意味します!

で・・・

体の色に関しては、黄色系、オレンジ系、緑系など様々なカラーバリエーションが見られます。

カラフルな落ち葉にまぎれるためという説もありますし、棲んでいる環境や湿度によって体色が変化するという説もあります・・・

飼育下では、床材の色で体色が変わるという説もありますので、なにかと興味深いですね!

で・・・

飼育環境について言えば・・・

ミヤコヒキガエルが本来住んでいる宮古島と言えば、沖縄本島と台湾の真ん中ぐらいに位置し、四季をとおして温かい亜熱帯海洋性気候に属します。

年間の平均気温は約23℃で、湿度は約80%と高温多湿です。

高温多湿なところに住んでいるということで、温かくジメジメした環境での飼育をイメージしがちですが・・・

実はそうではなく、通気性の良い環境で、清潔でゆったり浸かれる水場を設置し、床材はある程度乾燥させたほうが、状態よく管理できるかと思います。

ということで、

ここからは、ミヤコヒキガエルを飼育するために、おいらが使用している飼育用品をご紹介しますね!

まず、床材ですが・・・・

おいら的に、湿らせた床材よりも、ある程度乾燥した床材の方が、状態よく管理できるので・・・

ホームセンターで売られている鹿沼土や赤玉土などの園芸用の土や・・・

フロッグソイルやテラリウムソイルなどの専用のソイルを、乾燥のし過ぎが気になる冬場を除き、特に湿らせずに使っています。

床材の厚さについては、ミヤコヒキガエルは、温度や湿度を調節するために、床材に潜ることがあるので、やや厚めにしています。

続いて、水入れについてですが・・・

おいらのところでは、床材をある程度乾燥した状態で使用していますが・・・

カエルは、皮膚から水分を吸収するので、ビバリアのバブルディッシュのMサイズや、エキゾテラのウォーターディッシュのLサイズのような、カエルが座った状態で首から下が水に浸かるぐらいの、ゆったりめの水入れを使っています。

続いて、シェルターですが・・・

飼育を始めた頃は、カエルちゃん達は、よくシェルターに隠れていましたが、最近は、ほとんど隠れなくなり、代わりにシェルターの上に登って、マッタリとくつろぐようになったので、登りやすいシェルターを配置しています・・・

まあ、シェルターについては、ミヤコヒキガエルの様子を観察しながら、対応してあげればよいかと思います・・・

その他の、レイアウトグッズについては、おいらのところのカエルちゃん達は、何かに登ることが大好きなので、レイアウトロックなどを適当に配置してあげています。

続いて飼育ケースですが・・・

ミヤコヒキガエルは、おっとりしているように見えますが、レイアウトグッズにも登りますし・・・

そこそこジャンプ力もありますので、30cmぐらいの高さは余裕で跳び越えます。

そのため、フタ付きの飼育ケースが必要かと思います。

で・・・

ミヤコヒキガエルの飼育者の間では、クリアーでカッコイイ、GEXのグラスハーモニーを使った飼育が最近のトレンドのようですが・・・

おいらのところでは、カエルちゃん達をお迎えした時に、たまたま空いていた、ごく普通の60cmのロータイプ水槽を使っています。

そして、フタは、通気性を確保するために、スドーのハープネットを使っています。

続いて、温度管理ですが・・・

おいらの飼育部屋は、エアコンで温度管理をしていますが、ミヤコヒキガエルの飼育ケース付近の温度は、25℃ぐらいになるように管理しています。

エアコンを使って温度管理をする場合、冬場の、乾燥のし過ぎが気になるところですが、おいらのところでは、ケージ内に軽く霧吹きをしたり、加湿器で部屋を加湿したりして対応しています。

まあ、飼育用品については、こんな感じですが、ここからは、飼育環境のセッティングのようすをお届けしますね!

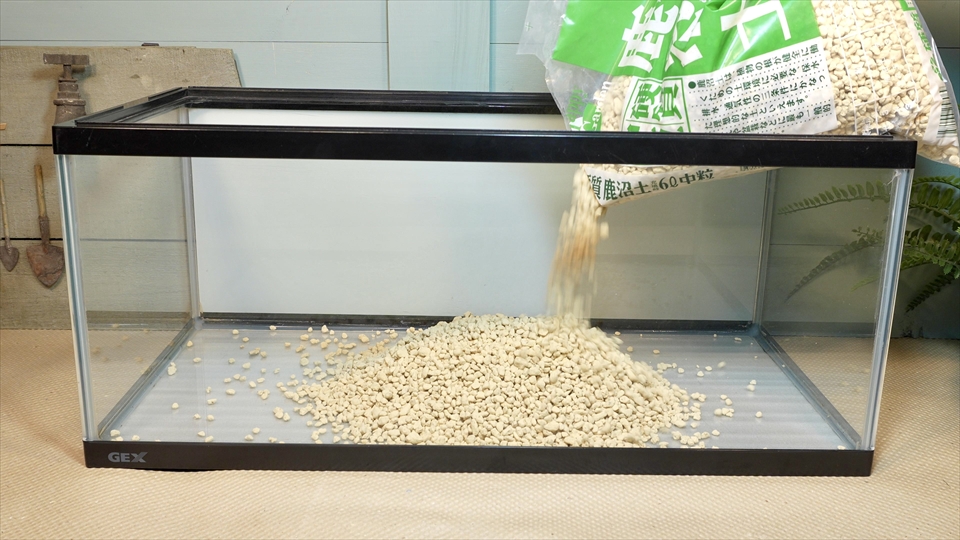

ということで、まず、飼育ケースの60cmのロータイプ水槽をセットしました。

続いて、床材の、鹿沼土を敷きました。

今回は、中粒を6リットル使いましたが、赤玉土より軽いので、扱いやすいかと思います。

そして、ヘラを使って、いい感じにならしました!

隠れ家のスドーのロックシェルターSPのLサイズを配置して・・・

水入れのエキゾテラのウォーターディッシュのLサイズを配置しました。

そして、空いたところにレイアウトロックを配置しました。

なんとなく、殺風景な感じなので、そこら辺に転がっていた、フェイクのグリーンを配置しました。

おいら的に、シンプルでいい感じに思えたので、水入れに水を入れました。

水の深さは、カエルちゃんが入ったときに、あふれないように八分目くらいにしています。

ということで、早速、カエルちゃん達に入居して頂きました!

3匹での飼育ですが、スペース的にも余裕がありそうです・・・

そして、脱走防止のために、スドーのハープネットをかぶせておきました。

で・・・

しばらく様子を見ていましたが、飼育環境的に問題なさそうなので、そっとしておくことにしました!

その後は・・・

マッタリと水浴びをしたり・・・

シェルターの上で仲良くくつろいでいたり・・・

レイアウトロックに登って遊んだりと

色んな姿を見せてくれます・・・

何をやっても超絶プリティーで、何時間でも見ていられますね!

エサについては、メインのエサは、生きたコオロギで、カルシウムとマルチビタミンを振り掛けたものを、週に2回から3回の頻度で与えています。

生きたコオロギの他には、レッドローチ、ハニーワーム、ワラジムシを与えたりもしています。

最近では、フロッグステープルフードやひかりベルツノといったツノガエル用の人工フードや・・・

レオパゲルやレオパドライ、レオパブレンドといったレオパ用の人工フードを食べてくれるようになったので、生きた昆虫と併用して与えています。

エサの与えすぎはよくないとのことなので、腹八分目を意識して、観察しながら調節しています!

で・・・

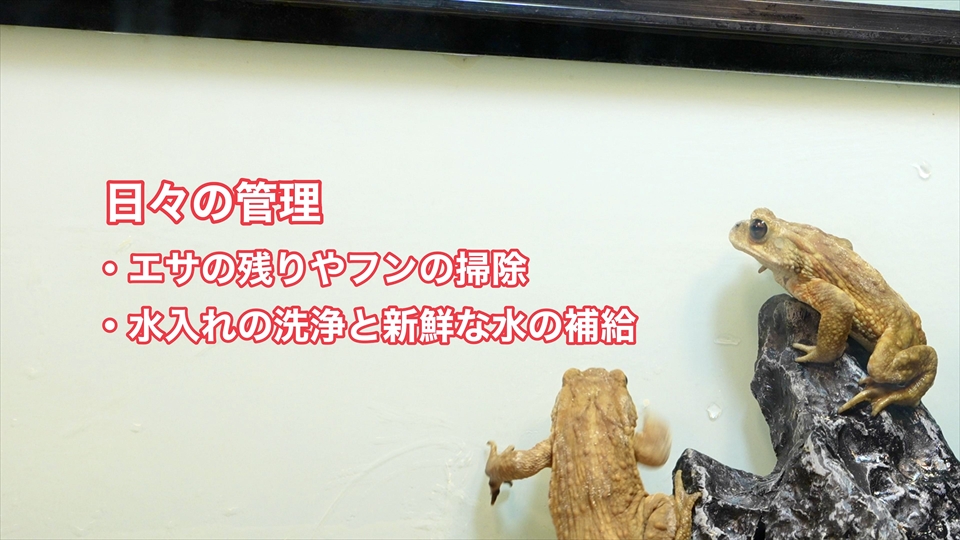

日々の管理としては・・・

エサの残りやフンの掃除

水入れの洗浄と新鮮な水の補給

みたいな感じです。

で・・・

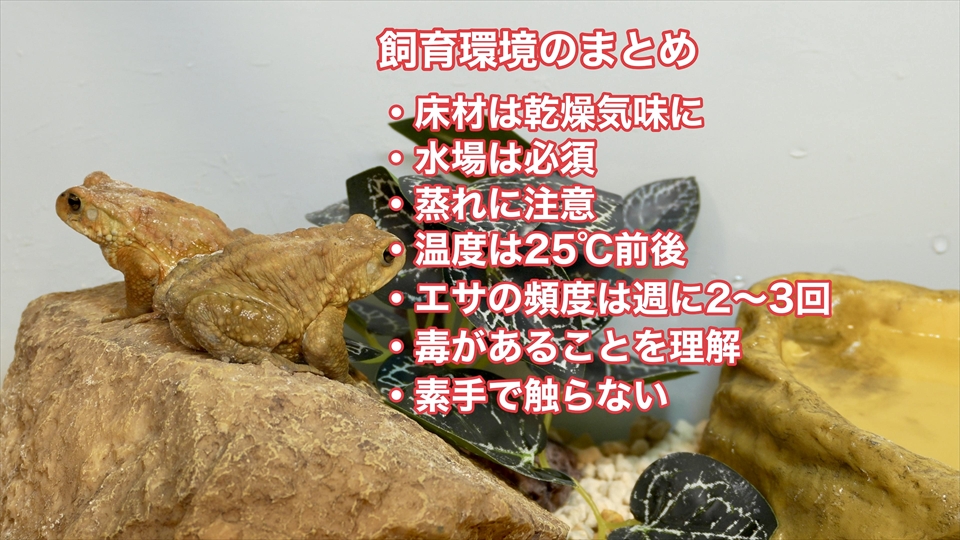

最後になりましたが

おいら的にミヤコヒキガエルの飼育環境についてまとめると

床材は乾燥気味に

水場は必須

蒸れに注意

温度は25℃前後

エサの頻度は、週に2回から3回

毒があることを理解し、素手で触らない

とまあ、こんな感じです。

ミヤコヒキガエルは、丈夫で、多頭飼育も可能なため、飼っていて楽しいカエルさんです!

これからも愛情たっぷりに、末永く飼育していきたいと思います。

ということで 今回はここまで・・・

今後、大きな変化や気になることが出てきたら記事にしたいと思います。

YouTubeチャンネルでは、動画でご紹介していますので、是非ご参照ください!

⇒ ミヤコヒキガエルの飼い方・飼育用品・飼育環境・エサについてまとめました

以上、チャンネルおさるでした!

バーイ!